Spuren eines Lebens – Das Tagebuch als Quelle

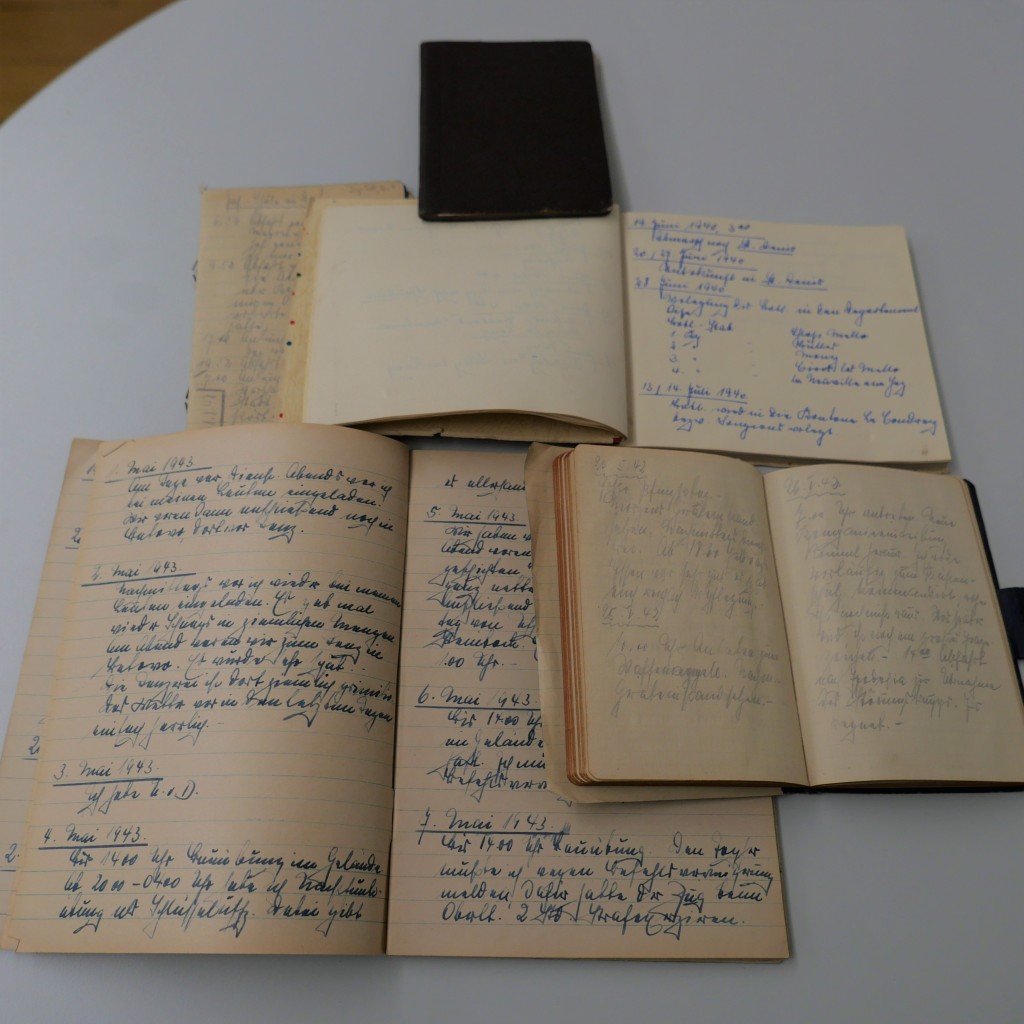

Das Tagebuch einer anderen Person lesen – eigentlich ein absolutes No-Go. Historische Tagebücher können Forschenden jedoch einzigartige Informationen über Erlebnisse, Beobachtungen und Erfahrungen einer bestimmten Person in einer bestimmten Zeit geben. In der Sammlung der Villa ten Hompel sind zahlreiche solcher Selbstzeugnisse überliefert. Einen Einblick geben wir anhand der Kriegstagebücher des Wehrmachtssoldaten Otto S., die Fundstücke des Monats Mai.

In den zwischen April 1940 und Februar 1944 geführten Tagebüchern zeichnet sich eine Entwicklung des Kriegserlebens ab: Zunächst geht es ab April 1940 um Truppentransporte und Einsatzorte von Otto S. Die nüchterne Dokumentation gibt wenig Einblick in dessen Selbst- und Weltbild. Im Juni bricht das Tagebuch ab und wird erst zehn Monate später, im April 1941 wieder aufgenommen – dieses Mal findet Otto S. ausführlichere Worte für das Erlebte. Der Transport an die Ostfront gleicht einer Landschaftsbetrachtung: „22. April 1941. Morgens 9.00 in Brünn. Schöne Stadt. Protektoratsgebiet. Landschaft abwechslungsreich. Gegen 9.30 Donau gesichtet. Sogar ein BDM-Mädel gesehen. Seit 11.40 fahren wir in der Slowakei. Einmal endlose Steppe, dann blühende Kirschbäume, Roma [der Autor benutzt an dieser Stelle die rassistische Fremdbezeichnung, Anm. d. Red.] betteln um Brot. Die Bevölkerung grüßt freundlich.“ Wohnumstände der Zivilbevölkerung werden ohne Berücksichtigung der Verhältnisse geschildert: „24. April 1941. Jede Ortschaft hat hier 1 oder 2 Kirchen, die ziemlich pomphaft gebaut sind im Gegenteil zu den Wohnhäusern, die klein und aus Lehm gebaut sind. Alles macht einen sehr ärmlichen Eindruck.“ Hier und in anderen Passagen spielen gleich mehrere rassistische Stereotype eine Rolle, wenn Roma-Siedlungen und dort lebende Menschen als primitiv beschrieben werden („hausen in Hütten oder Erdlöchern“). Für Otto S. ergänzen sie auf diese Art selbstverständlich die Landschaftsbeschreibungen.

Positiv werden Einheimische beschrieben, wenn sie etwas verkörpern, das mit Otto S.’ Werten übereinstimmt. Bei Folklore gerät er ins Schwärmen: „11. Mai 1941. Wir sehen bei einem rumänischen Tanz zu, denn er findet im Freien statt. Musik eine Geige und eine Zither. Es werden Tango, Walzer getanzt, es gibt sogar deutsche Musikstücke. Die Frauen tragen Schuhe und sind zum großen Teil sogar sehr gut gekleidet. Allerdings sind sie sehr stark gepudert und geschminkt. Schön sind die einheimischen Trachten, schwarzer Samtrock mit Buntstickerei, dazu weiße Bluse […] besetzt mit blanken Knöpfen.“

Der Soldatenalltag und dessen Herausforderungen sind neben diesen Betrachtungen immer wieder Thema: „29. Mai 1941. Rumänischer Heldengedenktag. Nachmittags ist Tanz im Dorf, das übliche Bild. Wir werden gegen Cholera geimpft.“ Am Tag des Überfalls auf die Sowjetunion verändern sich die Beschreibungen, weil die Kampfhandlungen nun näherkommen: „22. Juni 1941: Es ist Krieg mit Russland. Wir können es kaum glauben, hatten doch bisher nichts davon geahnt. Unser Komp.-Führer hat uns am Abend darüber schon Mitteilung gemacht.“ Und weiter: „1. Juli 1941 22.30 Uhr. Feuertaufe durch russ. Artillerie. Unsere Ari schießt aus allen Rohren. Wir bekommen M.G.-Beschuß durch Heckenschützen. Ein Einschlag liegt 15 m hinter unserem Wagen, er ist 7,5 cm am Inf.-Geschütz. Ich habe mich hinter einem Strohhaufen einquartiert.“ Hier greift Otto S. auf gelernte Perspektiven auf das Kriegsgeschehen zurück („Feuertaufe“), mit deren Hilfe er dem Erlebten einen Sinn verleihen kann: Die Gefahr, der er ausgesetzt ist, wird zu einer Bewährung, die er erfolgreich bewältigen kann. Auf die Gefechte blickt Otto S. offenbar auch mit Faszination. Während er sich an anderer Stelle auf Abläufe zu konzentrieren scheint, nutzt er hier prosaische Begriffe und verklärende Metaphern, die die Deutschen in eine heldenhafte Pose rücken und die Hoffnung auf einen schnellen Sieg in sich tragen: „8. Mai 1942: Die Russen bekommen ordentlich eins aufs Haupt. Ein schönes Bild. Die Sonne brennt vom Himmel.“, „13. Januar 1943: Meine Leute haben ein MG. aufgebaut, sie veranstalten damit ab und zu einen kleinen Feuerzauber.“ oder „29. Januar 1943: Ab und zu bellt in der Ferne ein M.G. Es ist ein enormes, ja man möchte sagen, fast verzauberndes Bild, wenn nur nicht die Kämpfe so hart wären.“ Am 2. Februar 1943 kommentiert Otto S. das Kriegsgeschehen in Stalingrad und gibt dabei propagandakonform die Deutung wieder, mit der der Tod der Soldaten nur eine Verpflichtung zu einem weiteren Kampf sei – eine Erzählung, die schon durch den Märtyrerkult der Nationalsozialisten über die ‚gefallenen Kameraden der Kampfzeit‘ etabliert wurde und hier ihre Fortsetzung findet: „Mit Spannung verfolgen wir das Schicksal unserer Stalingradkämpfer. Sie werden wohl nicht mehr zu retten sein. Mit Ehrfurcht stehen wir vor den Opfern unserer tapferen Kameraden. Ihr Opfer verpflichtet uns, noch härter zu kämpfen.“

Auch Kriegsverbrechen spielen eine Rolle, werden aber diffus als Reaktion auf empfundenes Unrecht dargestellt, wie am 21. Mai 1942: „Um die Fabrik haben wir mehrere Tage gekämpft. Es sollen unter der Fabrik, überhaupt hier in dieser Gegend viele unterirdische Stollen geben, in denen noch viele Russen sitzen. Mehrere Eingänge sind von uns gesprengt worden, laß die Russen doch darin umkommen. Sie schiessen aus den Höhlen aus dem Hinterhalt. Viele Scharfschützen waren dabei. Bei den Gefangenen sind viele Juden. Viele werden gleich umgelegt. Es war den Tag über ruhig. Es sollen in der Fabrik 72 Landser verschwunden sein. Verschiedenen Landsern hat man die Augen ausgestochen und sonstige Greueltaten verrichtet.“ Der diffuse Bezug zur eigenen Beteiligung wird auch im Satzbau und in der Wortwahl deutlich: Wenn über die Gegner geschrieben wird, dann in aktiver und anschuldigender Weise, eigene Handlungen stehen im Passiv und werden wertneutral geschildert.

Die Tagebücher enthalten Schilderungen, die in ähnlicher Weise auch in zahlreichen anderen Selbstzeugnissen aus dem Zweiten Weltkrieg enthalten sind: Beschreibungen des Soldatenalltags und des Kriegsgeschehens treffen auf Gedanken an die Familie daheim und profane Beschreibungen der fremden Landschaft. Die Tagebücher liefern uns Fragmente aus dem Leben von Otto S., die jedoch kein vollständiges Bild seiner Biografie ergeben. Betrachtet man sie in ihrer subjektiven Färbung, ergibt sich ein Einblick in die Denkweisen der Zeit: Die im ersten Moment vielleicht unmittelbar und authentisch wirkenden Schilderungen entpuppen sich dann als durch Propaganda und gesellschaftliche Erwartungen überformt. Gerade diese Deutungsspielräume machen Tagebücher so interessant, aber auch methodisch herausfordernd für die Forschung.